総務省及び経済産業省は2024年4月19日、AI事業者ガイドライン(第1.0版)(以下「本GL」)を公表しました。本GLは、今後我が国でAI活用を推進する全ての事業者が参照すべき重要なガイドラインと考えられます。

本記事では本GLの概要を説明します。

Contents

AI事業者ガイドラインの概要

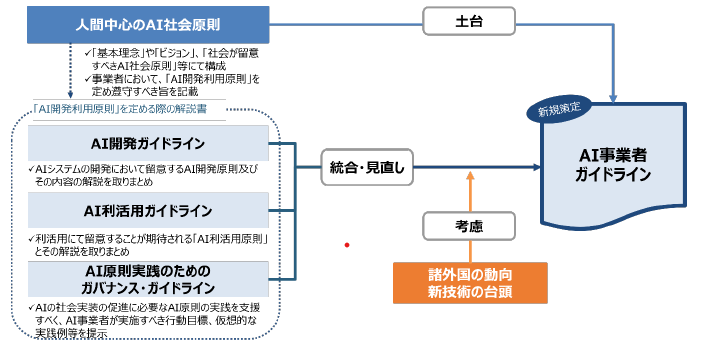

AI事業者向けに我が国の政府が発したガイドラインとしては、「国際的な議論のためのAI開発ガイドライン案」(総務省・2017年)、「AI 利活用ガイドライン〜AI 利活用のためのプラクティカルリファレンス〜」(総務省・2019年)、「AI 原則実践のためのガバナンス・ガイドラインver.1.1」(経済産業省・2022年)の3つがありました。本GLはそれら3つのガイドラインを統合し、最新の社会動向や議論を反映して策定されたものです。

本GLの位置づけイメージ図(出所:本GL p3)

ガイドラインの対象

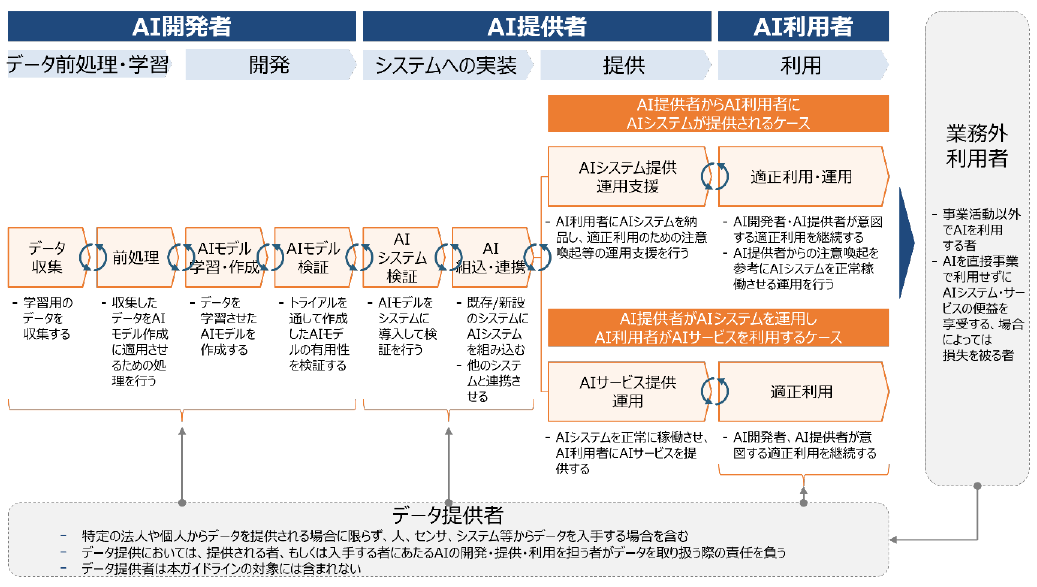

本GLは、「様々な事業活動においてAIの開発・提供・利用を担う全ての者」を対象としています。

- AI開発者

AIシステムを開発する事業者(AIを研究開発する事業者を含む) - AI提供者

AIシステムをアプリケーション、製品、既存のシステム、ビジネスプロセス等に組み込んだサービスとしてAI利用者らに提供する事業者 - AI利用者

事業活動においてAIシステム又はAIサービスを利用する事業者

AIを開発・提供する専門性の高いIT企業だけでなく、その様な企業からAIの提供を受け業務で利用する企業も対象とされています。生成AIの爆発的普及等によりAIの利用が身近になった現代では、ほぼ全ての企業が対象となったと言っても過言ではありません。

AI活用主体のイメージ(出所:本GL p5)

ソフトローとしてのガイドライン

我が国におけるAI事業者に対する規制は、明文化された法的規制(ハードロー型)ではなく、ガイドラインによる自主的な対応を求めるソフトロー型の規制が採用されています。

本GLにおいても、法的拘束力を有しないソフトローであることが明記されています。むしろAI事業者がAIの社会実装やガバナンスを実践するための指針として位置付けられており、関係者による自主的な取り組みを促進し、AIの利用に伴うリスクの低減やイノベーションの実現を図ることを目的としています。法的拘束力はないものの、各事業者が本GLの遵守や実践によってAIの安全性や社会的信頼性の向上に貢献することが想定されています。

リスクベースアプローチ

リスクベースアプローチは、特定の活動やプロジェクトにおいてリスクを評価し、それに基づいて適切な対策を講じるアプローチです。以下のステップで行われます。

- リスクの特定・評価

活動やプロジェクトに関連する様々なリスクを特定し、それらのリスクがもたらす影響や顕在化の確率を評価 - 対応策の策定・実施

リスクの評価結果を踏まえ、リスクを軽減するための具体的な対策や予防策を策定し、実際に実施 - モニタリングと改善

実施された対応策の効果を定期的にモニタリングし、必要に応じて改善を行う

本GLは、AI活用におけるリスクベースアプローチの重要性に言及しています。AI活用に付随するリスクを具体的に識別・評価したうえで、リスクに応じた適切な対応策を講じることが求められています。

10項目の共通指針

本GLは、AI事業者が満たすべき共通の指針を10項目に分けて提示しています。各AI事業者だけでなく、バリューチェーン全体で取り組むことが想定されています。

- 人間中心

AIの開発や提供において、個人の尊重と幸福への貢献を前提とし、基本的人権を侵さないこと - 安全性

AIシステム・サービスの開発・提供・利用を通じ、ステークホルダーの生命・身体・財産に危害を及ぼすことがないこと - 公平性

AIの利用において公正性を確保し、個人や社会に対して公平かつ正当な取り扱いを行うこと - プライバシー保護

特定の個人ないし集団への不当で有害な偏見及び差別をなくすよう努めるとともに、不可避的なバイアスが許容可能な水準かを評価すること - セキュリティ確保

不正操作によってAIの振る舞いに意図せぬ変更又は停止が生じることのないように、セキュリティを確保すること - 透明性

AIシステム・サービスの検証可能性を確保しながら、必要かつ技術的に可能な範囲でステークホルダーに情報を提供すること - アカウンタビリティ

本共通指針の対応状況について説明責任を果たすこと - 教育・リテラシー

AIの利用者や関係者に対して適切な教育や啓発を行い、AI技術やその影響について理解を深めること - 公正競争確保

AIをめぐる公正な競争環境の維持に努めること - イノベーション

社会全体のイノベーションの促進に貢献するよう努めること

高度なAIシステム

本GLでは「高度なAIシステム」という概念を導入し、高度なAIシステムの開発者には、上記の共通指針に加重する形でより高度な対応を求めています。これは、2023年10月30日に公表された広島AIのプロセスに関するG7首脳声明との整合性が図られたものと考えられます。本GLでは「高度なAIシステム」とそれ以外のAIシステムを区別する基準について明記していませんが、広島AIプロセスの文脈から、主に生成AIを意識した概念と考えられます。

企業における今後の対応

本GLはソフトローであり法的拘束力を有するものではありませんが、ここ数年にわたる我が国政府のAI規制に関する取り組みの集大成ともいえるものであり、ステークホルダーへの説明責任や企業価値最大化の観点からも本GLへの準拠は(水準のばらつきはあるとしても)必須といえます。

具体的には以下の対応検討が必要と考えられます。

AIガバナンスの整備

企業内でAIの開発・提供・利用に関するガバナンス体制を整備し、透明性や説明責任を確保するための仕組みを構築・運用することが重要です。AIに対する基本方針の策定に始まり、AIの利用に伴うリスクの識別・評価、安全性やセキュリティを確保するための具体的な対策の設計・運用、そしてアジャイル的なモニタリングフローを実現する全社的な仕組みを導入する必要があります。

本GLの「別添2」でAIガバナンスの構築について詳述されており、参考になります。ただし、AIガバナンスは企業のコーポレートガバナンスや内部統制の枠組みとも整合的に設計・運用する必要があり、実際の導入にあたっては多角的な検討が必要となります。

従業員へのトレーニング

AIガバナンスの設計・運用を実効的なものとするために、従業員に対してAI技術の内容やその影響・リスクについての教育や啓発を行い、理解を深める取り組みを推進することも必要となります。

教育・啓発プログラムの具体的内容の検討にあたっては、企業のビジネスにおけるリスクを具体的に特定してピンポイントに対応することが重要です。例えば、生成AIを用いたチャットボットを導入して日常業務に活用する場合、それに付随するリスク(個人情報や機密情報のチャット入力による漏洩、チャットボットによる誤情報の提供、他者の著作権侵害等)を識別・評価し、全社的な考え方や具体的な対応策を検討した上で、研修プログラムに反映し従業員に伝達・啓蒙するという一連のプロセスが必要となります。

ステークホルダーに向けた情報公開

本GLはステークホルダーに対するアカウンタビリティの重要性を強調しており、AIに関するポリシーや取組について積極的に開示することが期待されています。

足元の対応としては、経済産業省が公開した本GLチェックリスト及び具体的なアプローチ検討のためのワークシートを活用することが考えられます。本チェックリスト及びワークシートの記載結果を公表することで、企業が本GLの共通指針に対して網羅的に対応できていることをステークホルダーに対して伝達することが可能です。

海外規制動向のキャッチアップ

我が国のAI事業者規制がソフトロー型の自主規制をベースとしたものであることから、その解釈にあたっては海外の法令が参照される可能性が高いといえます。本GL内でも、明示的に「国際的な議論との協調」を掲げています。また、AI事業者の多くはグローバルなサービス提供を視野に入れて事業を拡大すると考えられ、その点からも海外の規制動向へのキャッチアップは必須となります。

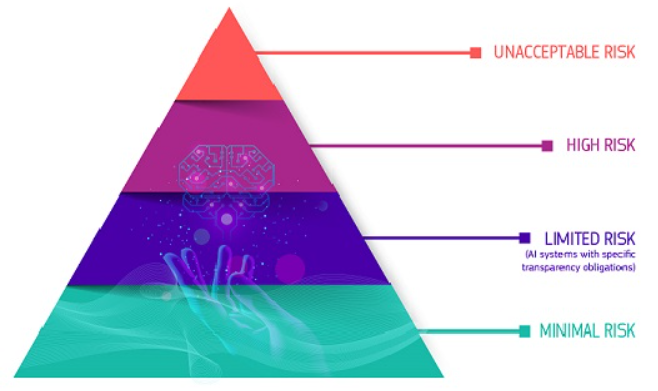

具体的には、2024年3月13日に欧州議会で可決された欧州AI法案 (EU Artificial Intelligence Act)が、AI事業者の満たすべきガバナンス水準の解釈において常に参照されることが予想されます。特に、バリューチェーンを意識した規制対象の定義やリスクベースアプローチの活用については、欧州AI法案が具体的に規定しており、本ガイドラインの記載も欧州AI法案を意識したものと考えられます。

欧州AI法案におけるリスクベースアプローチ概念図(出所:EC)

ロジットパートナーズ法律会計事務所のサービス

AIに精通したエンジニア出身の弁護士

当事務所では、現役のAIエンジニアでもありAIの技術的背景と活用に高度な知見を有する弁護士が、クライアントのAIガバナンス構築をサポートしています。AI活用に対する基本方針の策定から始まり、リスクの識別・評価と対応方針の検討、サービス導入、利用規程・手順書の作成、運用面の担保、教育・研修に至るまで、AI活用とAIガバナンス構築における全てのフェーズで支援が可能です。

リスクベースアプローチの知見

本GLでも言及されているリスクベースアプローチは、会計監査の世界ではスタンダードとなっているアプローチです。当事務所は大手監査法人で会計監査の経験を積んだ公認会計士が所属しており、リスクベースアプローチを活用したガバナンス態勢の構築に強みを有しています。

お気軽にお問合せください。